孔子是怎样成为中国文化圣人的

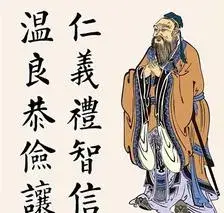

孔子(公元前551年-公元前479年),字仲尼,春秋时期鲁国人,是中国历史上最伟大的思想家、教育家之一。他被尊称为“至圣先师”,是儒家学派的创始人,对中国文化和社会发展产生了深远的影响。那么,孔子是如何成为中国文化圣人的?他的思维方式又是怎样的?他对中国人民的文化贡献有哪些呢?

一、孔子成为文化圣人的历程

个人经历与求知

孔子出生于一个没落的贵族家庭,少年时期饱受家庭困境的影响。他在年轻时游历各国,广泛学习和吸收各地的文化与思想,逐渐形成了自己的哲学体系。他在鲁国担任官职期间,积极推动政治改革,倡导仁政。

教育事业的开创

孔子是中国历史上第一位真正意义上的职业教育家,他创办了私学,招收弟子,传授知识。他的教学内容包括礼、乐、射、御、书、数等,强调德行教育和道德修养,培养了大量的优秀人才。

《论语》的传承

孔子的思想通过《论语》这一经典著作得以传承和发扬。《论语》记录了孔子的言行和思想,成为儒家学派的重要经典,为后世提供了丰富的道德和哲学指导。

二、孔子的思维方式

仁爱与和谐

孔子的核心思想是“仁”,即对他人的关爱和尊重。他提倡人与人之间的和谐关系,强调家庭和社会的和睦。他认为,个人的道德修养是社会和谐的基础。

中庸与节制

孔子主张中庸之道,反对极端和过激的行为。他提倡适度、节制,认为在处理各种事务时应保持平衡,以达到最佳效果。

重视礼仪与传统

孔子认为礼仪是维护社会秩序和人际关系的重要工具。他强调传统文化和礼仪的重要性,认为它们是培养道德和社会责任感的基础。

三、孔子对中国人民文化的贡献

道德教育的奠基

孔子通过其教育思想和实践,奠定了中国传统道德教育的基础。他提倡的“仁、义、礼、智、信”等价值观,成为后世教育的重要内容。

政治思想的影响

孔子的仁政思想影响了中国历代统治者的治国理念,倡导以德治国,强调统治者的道德责任,为后来的儒家政治思想提供了理论支持。

文化传承与发展

孔子所倡导的儒家思想不仅影响了中国的文化发展,也对东亚其他国家如日本、韩国、越南等产生了深远的影响,成为东亚文化的重要组成部分。

社会规范的建立

孔子通过礼仪教育,建立了社会行为规范,促进了社会的稳定与和谐。他的思想为后来的家族观念、社会责任感和人际关系提供了指导。

结语

孔子作为中国文化圣人,其思想和教育理念深深扎根于中华民族的文化土壤中,影响了一代又一代人。他的思维方式和价值观不仅塑造了中国古代社会的道德标准,也为现代社会提供了重要的文化借鉴。孔子的贡献不仅限于历史,更在于他为人类文明的进步提供了智慧和启示。